“¡Pues te quedas sin postre!”. Es un castigo que ya suena a otra época. Perder ese cierre dulce de un menú era una sentencia amarga para los niños (y no tan niños) que se habían comportado mal en la mesa, o que no comían lo que tenían que comer. Multa inmemorial, durante la sublevación militar de 1936, el bando falangista decretó en las zonas vencidas “el día sin postre” como contribución a las llamadas Juntas Provinciales de Beneficencia.

En Memoria gráfica del paladar (Trea, 2007), de Belén Laguía, un libro que recopila menús españoles de entre 1911 y 2004, el menú del 6 de junio de 1938 en ocasión del restablecimiento de la Compañía de Jesús en España empieza por unos huevos escalfados ‘Íñigo de Loyola’, sigue por “merluza cocida con salsa mahonesa, espárragos española, pollos del país asados en su jugo con patatas nuevas y ensalada mimosa” y, por último, donde debería ir el postre, aparece la inscripción “día sin postre”. Laguía hace la siguiente observación: “No deja de resultar curioso que, después de una comida respetable, se declare ‘día sin postre’”.

El historiador de la gastronomía Xavier Castro, parte del Institut Européen D’Histoire de L’Alimentation y autor de Ayunos y yantares. Usos y costumbres en la historia de la alimentación (Nivola, 2001), explica cómo se originó esta disposición: “Al comienzo de la guerra, Queipo de Llano, gobernador militar de Andalucía, propuso esta medida patriótica para, teóricamente, evitar o paliar el hambre de los más desfavorecidos con un esfuerzo cristiano, católico, en favor de ellos. En realidad, fue una forma de subvencionar al propio ejército de alzamiento nacional”.

Según el historiador, no hay contabilidad fiable sobre el destino de esos donativos, que en parte fueron para el llamado “Fondo de protección benéfico-social, una beneficencia paralela al auxilio social”. Así, todos los lunes, tanto en los restaurantes como en las casas, y hasta 1942, los comensales debían saltarse el postre. En los restaurantes, los propietarios cobrarían el menú por el mismo precio y calcularían el ahorro, que donarían más tarde, y así tendrían que hacerse también en los domicilios, calculando el coste de los ingredientes que hubieran sido empleados ese día para elaborar un postre.

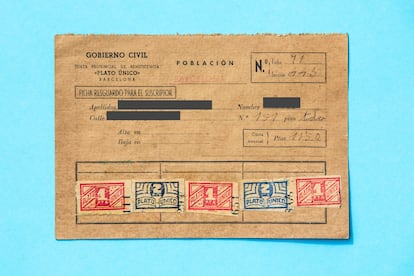

Al día sin postre le precedió ‘el día del plato único’, que se empezó a aplicar el 15 de noviembre de 1936, que tenía lugar dos veces al mes, y que también terminaría el 22 de enero de 1942. “Por aquel entonces, el franquismo consideró que con esto no bastaba e introdujo las cartillas de racionamiento que, cabe recordar, eran discriminatorias: la ración de alimento para las mujeres era inferior (y sin tabaco)”, dice Castro. Tal y como su nombre indica, el plato único disponía en un solo plato toda la comida, que podía ser una combinación de verduras, legumbres, carne o pescado, con la finalidad de reducir en cantidades. Restaurantes y ciudadanos debían proceder de la misma forma que con el del día sin postre y destinar el ahorro a la supuesta entidad benéfica.

“Era un impuesto revolucionario en una dictadura donde abundaba la corrupción”, define Castro. “Gran parte de ello fue a parar a los esfuerzos de guerra pero también a los esfuerzos privados del régimen”. Según un comprobante de la donación del día del plato único que también se recoge en Memoria del Paladar, por el que Luis Ruiz de la Prada satisfizo 4,50 pesetas correspondientes al plato único, en Vergara (Guipúzcoa), en diciembre de 1939, la recaudación “se destina para que no quede ningún ciudadano sin alimento diario, auxiliando a nuestros hermanos parados e indigentes, huérfanos abandonados, sostenimiento de comedores de asistencia social, jardines de la infancia, casas-cuna, gotas de leche, orfelinatos e instituciones análogas; deberes que las circunstancias imponen a todo buen cristiano y patriota”.

¿Cómo se aseguraban el cumplimiento de este decreto? El régimen se valía de cuñas de radio, anuncios en prensa o bandos municipales, que servían de recordatorio, pero también se emplearon agentes encargados de velar por la medida. “Había un cuerpo de inspectores indagando sobre la recaudación y los ayuntamientos presionaban y reclamaban”, dice Castro. “Tuvo un impacto social importante porque alcanzaba a toda la sociedad pudiente: clases medias y burguesía, aunque a las clases más acomodadas que le perjudicaba poco, porque, por ejemplo, como plato único se servían un generoso cocido. La población más modesta comía permanentemente plato único, junto con mucho pan, y se saltaban el postre de forma crónica. “Las comidas populares eran de mera restitución de fuerzas, nada que ver con las descripciones que hacían Ángel Muro o la Marquesa de Parabere”.

Además, los desobedientes eran amenazados con el escarnio público, publicando en la prensa sus nombres en las listas de ‘insolidarios con la patria’, así como con una sanción económica. Solamente se salvaban de estos ayunos las personas enfermas y los niños pequeños, que eran las excepciones.

Junto con el ‘día del plato único’ fueron unos impuestos revolucionarios vestidos de beneficencia

“¡Pues te quedas sin postre!”. Es un castigo que ya suena a otra época. Perder ese cierre dulce de un menú era una sentencia amarga para los niños (y no tan niños) que se habían comportado mal en la mesa, o que no comían lo que tenían que comer. Multa inmemorial, durante la sublevación militar de 1936, el bando falangista decretó en las zonas vencidas “el día sin postre” como contribución a las llamadas Juntas Provinciales de Beneficencia.

En Memoria gráfica del paladar (Trea, 2007), de Belén Laguía, un libro que recopila menús españoles de entre 1911 y 2004, el menú del 6 de junio de 1938 en ocasión del restablecimiento de la Compañía de Jesús en España empieza por unos huevos escalfados ‘Íñigo de Loyola’, sigue por “merluza cocida con salsa mahonesa, espárragos española, pollos del país asados en su jugo con patatas nuevas y ensalada mimosa” y, por último, donde debería ir el postre, aparece la inscripción “día sin postre”. Laguía hace la siguiente observación: “No deja de resultar curioso que, después de una comida respetable, se declare ‘día sin postre’”.

El historiador de la gastronomía Xavier Castro, parte del Institut Européen D’Histoire de L’Alimentation y autor de Ayunos y yantares. Usos y costumbres en la historia de la alimentación (Nivola, 2001), explica cómo se originó esta disposición: “Al comienzo de la guerra, Queipo de Llano, gobernador militar de Andalucía, propuso esta medida patriótica para, teóricamente, evitar o paliar el hambre de los más desfavorecidos con un esfuerzo cristiano, católico, en favor de ellos. En realidad, fue una forma de subvencionar al propio ejército de alzamiento nacional”.

Según el historiador, no hay contabilidad fiable sobre el destino de esos donativos, que en parte fueron para el llamado “Fondo de protección benéfico-social, una beneficencia paralela al auxilio social”. Así, todos los lunes, tanto en los restaurantes como en las casas, y hasta 1942, los comensales debían saltarse el postre. En los restaurantes, los propietarios cobrarían el menú por el mismo precio y calcularían el ahorro, que donarían más tarde, y así tendrían que hacerse también en los domicilios, calculando el coste de los ingredientes que hubieran sido empleados ese día para elaborar un postre.

Al día sin postre le precedió ‘el día del plato único’, que se empezó a aplicar el 15 de noviembre de 1936, que tenía lugar dos veces al mes, y que también terminaría el 22 de enero de 1942. “Por aquel entonces, el franquismo consideró que con esto no bastaba e introdujo las cartillas de racionamiento que, cabe recordar, eran discriminatorias: la ración de alimento para las mujeres era inferior (y sin tabaco)”, dice Castro. Tal y como su nombre indica, el plato único disponía en un solo plato toda la comida, que podía ser una combinación de verduras, legumbres, carne o pescado, con la finalidad de reducir en cantidades. Restaurantes y ciudadanos debían proceder de la misma forma que con el del día sin postre y destinar el ahorro a la supuesta entidad benéfica.

“Era un impuesto revolucionario en una dictadura donde abundaba la corrupción”, define Castro. “Gran parte de ello fue a parar a los esfuerzos de guerra pero también a los esfuerzos privados del régimen”. Según un comprobante de la donación del día del plato único que también se recoge en Memoria del Paladar, por el que Luis Ruiz de la Prada satisfizo 4,50 pesetas correspondientes al plato único, en Vergara (Guipúzcoa), en diciembre de 1939, la recaudación “se destina para que no quede ningún ciudadano sin alimento diario, auxiliando a nuestros hermanos parados e indigentes, huérfanos abandonados, sostenimiento de comedores de asistencia social, jardines de la infancia, casas-cuna, gotas de leche, orfelinatos e instituciones análogas; deberes que las circunstancias imponen a todo buen cristiano y patriota”.

¿Cómo se aseguraban el cumplimiento de este decreto? El régimen se valía de cuñas de radio, anuncios en prensa o bandos municipales, que servían de recordatorio, pero también se emplearon agentes encargados de velar por la medida. “Había un cuerpo de inspectores indagando sobre la recaudación y los ayuntamientos presionaban y reclamaban”, dice Castro. “Tuvo un impacto social importante porque alcanzaba a toda la sociedad pudiente: clases medias y burguesía, aunque a las clases más acomodadas que le perjudicaba poco, porque, por ejemplo, como plato único se servían un generoso cocido. La población más modesta comía permanentemente plato único, junto con mucho pan, y se saltaban el postre de forma crónica. “Las comidas populares eran de mera restitución de fuerzas, nada que ver con las descripciones que hacían Ángel Muro o la Marquesa de Parabere”.

Además, los desobedientes eran amenazados con el escarnio público, publicando en la prensa sus nombres en las listas de ‘insolidarios con la patria’, así como con una sanción económica. Solamente se salvaban de estos ayunos las personas enfermas y los niños pequeños, que eran las excepciones.

EL PAÍS