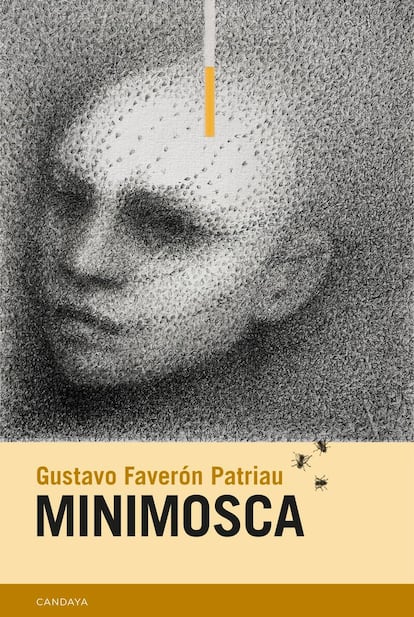

Tres novelas, pero sobre todo dos íntimamente relacionadas, Vivir abajo y Minimosca, han bastado para convertir a Gustavo Faverón (Lima, 1966) en un novelista fundamental de la última década, tanto en su país como en el conjunto del mapa de la lengua castellana. La conexión de ambos textos no es solo anecdótica, aunque también (a fin de cuentas, comparten algunos personajes), sino una cuestión de ambición y estilo: hablamos de libros torrenciales, digresivos, múltiples, imposibles de resumir, hecho de materiales disgregados que luego, finalmente, son convocados a unirse (come together, podría cantar un escritor que cita a McCartney explícitamente y a Lennon disimuladamente) para que todo tenga, no diré un sentido unívoco, pero desde luego sí un sentido atmosférico o conceptual, una coherencia irrebatible. Lo que viene a continuación son algunas impresiones ligeras en torno a Minimosca, no en vano sería imposible trazar una síntesis convincente del libro en setecientas palabras, pero que quede claro el veredicto: es un librazo. Y uno, además de admirable, muy disfrutable también.

Minimosca está dividido en siete partes, de las cuales al menos cinco podrían ser sin grandes problemas otras tantas novelas autónomas. Todo empieza con un hombre que pierde la memoria tras darse un golpe, pese a lo cual es él mismo quien nos cuenta cómo perdió la memoria, la primera de muchísimas bromas que nos irán llevando a localizaciones diversas, Nueva York, San Francisco, Lima, París, Maine, qué sé yo, y a conocer a toda clase de personajes, a menudo ficticios, puntualmente históricos como Duchamp o César Vallejo, sin que esto último implique que la aproximación del autor sea respetuosa con lo que aproximativamente llamaremos “realidad”.

Este último matiz escéptico no es un capricho por mi parte, puesto que responde a la peculiar textura del libro. Desde el principio, queda claro que a Faverón le complacen los juegos lógicos, las paradojas (lo mismo da lingüísticas que espaciotemporales, suponiendo que no sean todas lo mismo), los espejos y los dobles, los laberintos oníricos y los ecos literarios… Entre estos últimos, es inevitable intuir a Borges o a Bolaño, y así suele decirlo toda la crítica. Sin embargo, la ductilidad de esta prosa permite al lector establecer analogías infinitas, menos evidentes y casi con total seguridad que menos deliberadas, pero legítimas: solo por poner tres ejemplos, hay algo en su humor absurdo que me recuerda a Ionesco (es más, les juro que hay ocasiones en que los ecos de La cantante calva parecen calculados, aunque no lo estén en absoluto), otras veces pienso en cierto Don DeLillo (la fascinación por el cine secreto y las imágenes como conductoras de la cara b de la historia del siglo xx), y para mí es más que evidente que el libro propone varios diálogos con Mario Vargas Llosa, un maestro confeso de Faverón, aunque sean tan estilísticamente opuestos (y en este caso, hay pasajes cuya violencia enlaza con la violencia de La fiesta del Chivo).

La literatura contemporánea es una lección aprendida para Faverón, que dispone tropos e intuiciones y resonancias no como en un pastiche, sino como en una cartografía donde todo ello es territorio sabido, natural

¿Hacen falta más referencias literarias? ¿Hablaremos de Piglia, de Stephen King, de Poe, del aroma a fábula kafkiana, de Burroughs y su almuerzo desnudo, de…? En fin, el asunto no es, me parece, desplegar todas las posibles pruebas de lo espabilado que es el reseñista cuando lee. Esta vez, al menos, creo que no. Porque la clave de tanta potencial referencia estriba en que la literatura contemporánea es una lección aprendida para Faverón, que dispone tropos e intuiciones y resonancias no como en un pastiche (algo que, en cualquier caso, sería legítimo y que puede hacerse bien o mal), sino como en una cartografía donde todo ello es territorio sabido, natural, sobre el que se edifica como un buen arquitecto lo haría: integrando las novedades en el paisaje de un modo (y perdonen el clichetazo que viene ahora, pero les pido que confíen en mí: esta vez, no es una mala forma de explicarlo) “orgánico”.

Si Vivir abajo, siendo diez mil cosas, daba la sensación de ser ante todo una novela sobre la condición histórica de los acontecimientos (de cualquier acontecimiento), me animo a proponer que Minimosca, siendo otras diez mil cosas, puede leerse en primer lugar como una novela sobre la condición ficticia de los acontecimientos (de cualquier acontecimiento). Y aunque no hace falta leerlas juntas, perfectamente autónomas como son, vale la pena recomendar que se adentren ustedes en el díptico que forman de la mano. Descubrirán a un escritor heredero de una idea muy siglo XX de novela-total a la que, caramba, ha logrado actualizar para el XXI, para nosotros.

Tres novelas, pero sobre todo dos íntimamente relacionadas, Vivir abajo y Minimosca, han bastado para convertir a Gustavo Faverón (Lima, 1966) en un novelista fundamental de la última década, tanto en su país como en el conjunto del mapa de la lengua castellana. La conexión de ambos textos no es solo anecdótica, aunque también (a fin de cuentas, comparten algunos personajes), sino una cuestión de ambición y estilo: hablamos de libros torrenciales, digresivos, múltiples, imposibles de resumir, hecho de materiales disgregados que luego, finalmente, son convocados a unirse (come together, podría cantar un escritor que cita a McCartney explícitamente y a Lennon disimuladamente) para que todo tenga, no diré un sentido unívoco, pero desde luego sí un sentido atmosférico o conceptual, una coherencia irrebatible. Lo que viene a continuación son algunas impresiones ligeras en torno a Minimosca, no en vano sería imposible trazar una síntesis convincente del libro en setecientas palabras, pero que quede claro el veredicto: es un librazo. Y uno, además de admirable, muy disfrutable también. Minimosca está dividido en siete partes, de las cuales al menos cinco podrían ser sin grandes problemas otras tantas novelas autónomas. Todo empieza con un hombre que pierde la memoria tras darse un golpe, pese a lo cual es él mismo quien nos cuenta cómo perdió la memoria, la primera de muchísimas bromas que nos irán llevando a localizaciones diversas, Nueva York, San Francisco, Lima, París, Maine, qué sé yo, y a conocer a toda clase de personajes, a menudo ficticios, puntualmente históricos como Duchamp o César Vallejo, sin que esto último implique que la aproximación del autor sea respetuosa con lo que aproximativamente llamaremos “realidad”. Este último matiz escéptico no es un capricho por mi parte, puesto que responde a la peculiar textura del libro. Desde el principio, queda claro que a Faverón le complacen los juegos lógicos, las paradojas (lo mismo da lingüísticas que espaciotemporales, suponiendo que no sean todas lo mismo), los espejos y los dobles, los laberintos oníricos y los ecos literarios… Entre estos últimos, es inevitable intuir a Borges o a Bolaño, y así suele decirlo toda la crítica. Sin embargo, la ductilidad de esta prosa permite al lector establecer analogías infinitas, menos evidentes y casi con total seguridad que menos deliberadas, pero legítimas: solo por poner tres ejemplos, hay algo en su humor absurdo que me recuerda a Ionesco (es más, les juro que hay ocasiones en que los ecos de La cantante calva parecen calculados, aunque no lo estén en absoluto), otras veces pienso en cierto Don DeLillo (la fascinación por el cine secreto y las imágenes como conductoras de la cara b de la historia del siglo xx), y para mí es más que evidente que el libro propone varios diálogos con Mario Vargas Llosa, un maestro confeso de Faverón, aunque sean tan estilísticamente opuestos (y en este caso, hay pasajes cuya violencia enlaza con la violencia de La fiesta del Chivo).La literatura contemporánea es una lección aprendida para Faverón, que dispone tropos e intuiciones y resonancias no como en un pastiche, sino como en una cartografía donde todo ello es territorio sabido, natural¿Hacen falta más referencias literarias? ¿Hablaremos de Piglia, de Stephen King, de Poe, del aroma a fábula kafkiana, de Burroughs y su almuerzo desnudo, de…? En fin, el asunto no es, me parece, desplegar todas las posibles pruebas de lo espabilado que es el reseñista cuando lee. Esta vez, al menos, creo que no. Porque la clave de tanta potencial referencia estriba en que la literatura contemporánea es una lección aprendida para Faverón, que dispone tropos e intuiciones y resonancias no como en un pastiche (algo que, en cualquier caso, sería legítimo y que puede hacerse bien o mal), sino como en una cartografía donde todo ello es territorio sabido, natural, sobre el que se edifica como un buen arquitecto lo haría: integrando las novedades en el paisaje de un modo (y perdonen el clichetazo que viene ahora, pero les pido que confíen en mí: esta vez, no es una mala forma de explicarlo) “orgánico”. Si Vivir abajo, siendo diez mil cosas, daba la sensación de ser ante todo una novela sobre la condición histórica de los acontecimientos (de cualquier acontecimiento), me animo a proponer que Minimosca, siendo otras diez mil cosas, puede leerse en primer lugar como una novela sobre la condición ficticia de los acontecimientos (de cualquier acontecimiento). Y aunque no hace falta leerlas juntas, perfectamente autónomas como son, vale la pena recomendar que se adentren ustedes en el díptico que forman de la mano. Descubrirán a un escritor heredero de una idea muy siglo XX de novela-total a la que, caramba, ha logrado actualizar para el XXI, para nosotros. Seguir leyendo

Tres novelas, pero sobre todo dos íntimamente relacionadas, Vivir abajo y Minimosca, han bastado para convertir a Gustavo Faverón (Lima, 1966) en un novelista fundamental de la última década, tanto en su país como en el conjunto del mapa de la lengua castellana. La conexión de ambos textos no es solo anecdótica, aunque también (a fin de cuentas, comparten algunos personajes), sino una cuestión de ambición y estilo: hablamos de libros torrenciales, digresivos, múltiples, imposibles de resumir, hecho de materiales disgregados que luego, finalmente, son convocados a unirse (come together, podría cantar un escritor que cita a McCartney explícitamente y a Lennon disimuladamente) para que todo tenga, no diré un sentido unívoco, pero desde luego sí un sentido atmosférico o conceptual, una coherencia irrebatible. Lo que viene a continuación son algunas impresiones ligeras en torno a Minimosca, no en vano sería imposible trazar una síntesis convincente del libro en setecientas palabras, pero que quede claro el veredicto: es un librazo. Y uno, además de admirable, muy disfrutable también.

Minimosca está dividido en siete partes, de las cuales al menos cinco podrían ser sin grandes problemas otras tantas novelas autónomas. Todo empieza con un hombre que pierde la memoria tras darse un golpe, pese a lo cual es él mismo quien nos cuenta cómo perdió la memoria, la primera de muchísimas bromas que nos irán llevando a localizaciones diversas, Nueva York, San Francisco, Lima, París, Maine, qué sé yo, y a conocer a toda clase de personajes, a menudo ficticios, puntualmente históricos como Duchamp o César Vallejo, sin que esto último implique que la aproximación del autor sea respetuosa con lo que aproximativamente llamaremos “realidad”.

Este último matiz escéptico no es un capricho por mi parte, puesto que responde a la peculiar textura del libro. Desde el principio, queda claro que a Faverón le complacen los juegos lógicos, las paradojas (lo mismo da lingüísticas que espaciotemporales, suponiendo que no sean todas lo mismo), los espejos y los dobles, los laberintos oníricos y los ecos literarios… Entre estos últimos, es inevitable intuir a Borges o a Bolaño, y así suele decirlo toda la crítica. Sin embargo, la ductilidad de esta prosa permite al lector establecer analogías infinitas, menos evidentes y casi con total seguridad que menos deliberadas, pero legítimas: solo por poner tres ejemplos, hay algo en su humor absurdo que me recuerda a Ionesco (es más, les juro que hay ocasiones en que los ecos de La cantante calvaparecen calculados, aunque no lo estén en absoluto), otras veces pienso en cierto Don DeLillo (la fascinación por el cine secreto y las imágenes como conductoras de la cara b de la historia del siglo xx), y para mí es más que evidente que el libro propone varios diálogos con Mario Vargas Llosa, un maestro confeso de Faverón, aunque sean tan estilísticamente opuestos (y en este caso, hay pasajes cuya violencia enlaza con la violencia de La fiesta del Chivo).

La literatura contemporánea es una lección aprendida para Faverón, que dispone tropos e intuiciones y resonancias no como en un pastiche, sino como en una cartografía donde todo ello es territorio sabido, natural

¿Hacen falta más referencias literarias? ¿Hablaremos de Piglia, de Stephen King, de Poe, del aroma a fábula kafkiana, de Burroughs y su almuerzo desnudo, de…? En fin, el asunto no es, me parece, desplegar todas las posibles pruebas de lo espabilado que es el reseñista cuando lee. Esta vez, al menos, creo que no. Porque la clave de tanta potencial referencia estriba en que la literatura contemporánea es una lección aprendida para Faverón, que dispone tropos e intuiciones y resonancias no como en un pastiche (algo que, en cualquier caso, sería legítimo y que puede hacerse bien o mal), sino como en una cartografía donde todo ello es territorio sabido, natural, sobre el que se edifica como un buen arquitecto lo haría: integrando las novedades en el paisaje de un modo (y perdonen el clichetazo que viene ahora, pero les pido que confíen en mí: esta vez, no es una mala forma de explicarlo) “orgánico”.

Si Vivir abajo, siendo diez mil cosas, daba la sensación de ser ante todo una novela sobre la condición histórica de los acontecimientos (de cualquier acontecimiento), me animo a proponer que Minimosca, siendo otras diez mil cosas, puede leerse en primer lugar como una novela sobre la condición ficticia de los acontecimientos (de cualquier acontecimiento). Y aunque no hace falta leerlas juntas, perfectamente autónomas como son, vale la pena recomendar que se adentren ustedes en el díptico que forman de la mano. Descubrirán a un escritor heredero de una idea muy siglo XX de novela-total a la que, caramba, ha logrado actualizar para el XXI, para nosotros.

EL PAÍS