Hasta hace unos 20 años me era posible armar un mapa de los rumbos, las tendencias, las cristalizaciones más significativas de la literatura cubana. Con alguna facilidad conocía lo que se publicaba en la isla y, con algún retraso o ausencia, lo que se escribía y editaba en una diáspora cada vez más nutrida. Podía, creo, armar algo así como un corpus.

La ya dilatada crisis del sistema editorial doméstico —tan dilatada y más que la crisis económica que asola al país desde la década de 1990, hoy agudizada hasta extremos distópicos— rompió una cierta coherencia preexistente. Con ediciones que no circulaban por los caminos habituales (o no circulaban), tiradas cada vez más reducidas, obras que por diversos motivos no eran estampadas (censura incluida) y una dramática dispersión de los creadores, repartidos por medio mundo y muchos de ellos sin volver a concretar sus necesidades expresivas (por no hallar editores o simplemente por haber dejado de escribir), la literatura que escribían los cubanos justo en ese periodo de entre siglos alcanzó una notable visibilidad incluso internacional. El género más favorecido fue la novela, con obras como las de Abilio Estévez, Pedro Juan Gutiérrez, Eliseo Alberto, Jesús Díaz, Daína Chaviano, Amir Valle, entre los más reconocidos, aunque también se destacaron poetas, dramaturgos y ensayistas, como Rafael Rojas, de notable profundidad analítica. Y que conste que se pueden añadir varios nombres.

Todavía sobre esa ola que, al decir de un músico cubano, hoy se ha convertido “en espuma y arena”, aparecieron en los albores del siglo XXI un grupo de autores, pronto calificados como novísimos, entre los cuales alcanzarían notoriedad tres “lindas cubanas”, novelistas todas: Ena Lucía Portela, Wendy Guerra y Karla Suárez, las dos primeras entonces afincadas en Cuba, la tercera ya sumada a la diáspora.

Representantes de la generación que sigue a la nuestra (la de esos autores ya visibles en los años noventa), estas tres novelistas comenzaron a ganar premios dentro y fuera de Cuba, a publicar en editoriales cada vez más importantes en el ámbito del mercado ibérico y foráneo, y a crear con sus obras, muy diferentes entre sí aunque en cierta forma también confluyente en determinadas preocupaciones generacionales, un micropanorama artístico que, tal vez por primera vez en toda nuestra historia literaria, tenía a tres mujeres en tan notable pedestal.

En la actualidad, cuando el mapa literario es más difícil de bosquejar, estas autoras siguen realizando su labor, con altas y bajas, a veces con dificultades para estampar sus obras, pero marcando extraños modos de continuar sus obras personales. De Ena Lucía Portela, luego de un dilatado silencio, se anuncia la próxima publicación por Siruela de un libro sobre libros: Una pequeña idea malévola. Ensayitos sobre narrativa del crimen, resultado de su afición por el relato policial, en especial el universo holmesiano.

De Karla Suárez, que vivió unos años en Italia, luego en Francia y actualmente reside en Lisboa, la división mexicana de Tusquets acaba de publicar la novela Objetos perdidos, la historia de una joven que, en líneas confluentes, cuenta los días de su vida cubana y los de un episodio puntual de su existencia en España. Historia que profundiza en la dramática alternativa de una joven que, atravesando un embarazo no deseado, acepta entregar a su hija recién nacida a su madre para que la niña se críe como su hermana. Mientras, el personaje sigue el obsesivo sueño de su realización personal: ser bailarina, y tras él, sale de Cuba para que, unos años después, le ocurra el acontecimiento que ocupa el presente novelesco, que transcurre en Barcelona. ¿Es o no es una buena persona por haber entregado a su hija para perseguir su meta personal? Es la cuestión que la persigue. Pero lo significativo, teniendo en cuenta lo ahora escrito por Karla Suárez, es que, luego de varias novelas anteriores que son emanaciones de su existencia cubana, Objetos perdidos abre un espacio físico, cultural, vital y coloca una parte esencial del argumento fuera de la isla, como también está la narradora y protagonista del relato.

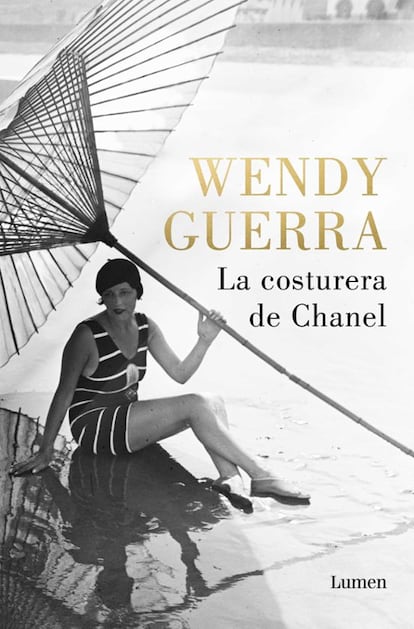

Este proceso de distanciamiento de lo cotidiano cubano, de los muchos y punzantes dramas de un país y una generación, resulta mucho más radical en la reciente entrega de Wendy Guerra, La costurera de Chanel, recién publicada por Lumen. Conocida por resultar muy incisiva en sus reflejos de la realidad doméstica, el giro en los intereses de esta novelista es sorprendente y no lo es, todo a la vez. Porque, advertido el hecho de que hace unos años Wendy Guerra también se sumó a una nutrida diáspora, lo cual marca una indudable distancia respecto a su contexto, es significativo que el asunto escogido para esta novela sea la historia de Gabrielle Chanel (Coco), contada por su colaboradora, verdadera protagonista del relato, la también diseñadora Simone Leblanc.

Que Wendy Guerra se haya decantado por el mundo de la moda, el glamur, la Francia que va de la Belle Époque a la II Guerra Mundial, no resulta extraño para los que conocen su muy evidente y persistente atracción por esos elementos. Que haya decidido ficcionalizar de un modo sesgado la vida de Coco Chanel, un personaje oscuro, pletórico de contradicciones, que pasa por encima de todo y de todos para conseguir sus propósitos y con el cual es difícil establecer una empatía (no solo en la novela, sino y sobre todo en la realidad), ha sido un reto aceptado por la novelista en la que quizás es la más literaria y estilísticamente elaborada de sus piezas publicadas.

La dispersión existente y creciente de los autores cubanos, ¿provocará a la vez una dispersión de sus asuntos, cada vez más alejados de una realidad tan peculiar como la cubana, tan densa, dramáticamente, pero quizás por esas mismas razones un poco agobiante y repetitiva? Las señales enviadas por estas tres mujeres novelistas parecen ser también un grito de alarma o de hastío respecto a una realidad que solo cambia para hacerse más dura y agónica…, ¿y también por eso más literaria?

En La costurera de Chanel, Wendy Guerra se aleja de los dramas de su país, Cuba, para relatar la historia de la gran modista. Un giro que refleja la distancia escogida por otras autoras de la diáspora

Hasta hace unos 20 años me era posible armar un mapa de los rumbos, las tendencias, las cristalizaciones más significativas de la literatura cubana. Con alguna facilidad conocía lo que se publicaba en la isla y, con algún retraso o ausencia, lo que se escribía y editaba en una diáspora cada vez más nutrida. Podía, creo, armar algo así como un corpus.

La ya dilatada crisis del sistema editorial doméstico —tan dilatada y más que la crisis económica que asola al país desde la década de 1990, hoy agudizada hasta extremos distópicos— rompió una cierta coherencia preexistente. Con ediciones que no circulaban por los caminos habituales (o no circulaban), tiradas cada vez más reducidas, obras que por diversos motivos no eran estampadas (censura incluida) y una dramática dispersión de los creadores, repartidos por medio mundo y muchos de ellos sin volver a concretar sus necesidades expresivas (por no hallar editores o simplemente por haber dejado de escribir), la literatura que escribían los cubanos justo en ese periodo de entre siglos alcanzó una notable visibilidad incluso internacional. El género más favorecido fue la novela, con obras como las de Abilio Estévez, Pedro Juan Gutiérrez, Eliseo Alberto, Jesús Díaz, Daína Chaviano, Amir Valle, entre los más reconocidos, aunque también se destacaron poetas, dramaturgos y ensayistas, como Rafael Rojas, de notable profundidad analítica. Y que conste que se pueden añadir varios nombres.

Todavía sobre esa ola que, al decir de un músico cubano, hoy se ha convertido “en espuma y arena”, aparecieron en los albores del siglo XXI un grupo de autores, pronto calificados como novísimos, entre los cuales alcanzarían notoriedad tres “lindas cubanas”, novelistas todas: Ena Lucía Portela, Wendy Guerra y Karla Suárez, las dos primeras entonces afincadas en Cuba, la tercera ya sumada a la diáspora.

Representantes de la generación que sigue a la nuestra (la de esos autores ya visibles en los años noventa), estas tres novelistas comenzaron a ganar premios dentro y fuera de Cuba, a publicar en editoriales cada vez más importantes en el ámbito del mercado ibérico y foráneo, y a crear con sus obras, muy diferentes entre sí aunque en cierta forma también confluyente en determinadas preocupaciones generacionales, un micropanorama artístico que, tal vez por primera vez en toda nuestra historia literaria, tenía a tres mujeres en tan notable pedestal.

En la actualidad, cuando el mapa literario es más difícil de bosquejar, estas autoras siguen realizando su labor, con altas y bajas, a veces con dificultades para estampar sus obras, pero marcando extraños modos de continuar sus obras personales. De Ena Lucía Portela, luego de un dilatado silencio, se anuncia la próxima publicación por Siruela de un libro sobre libros: Una pequeña idea malévola. Ensayitos sobre narrativa del crimen, resultado de su afición por el relato policial, en especial el universo holmesiano.

De Karla Suárez, que vivió unos años en Italia, luego en Francia y actualmente reside en Lisboa, la división mexicana de Tusquets acaba de publicar la novela Objetos perdidos, la historia de una joven que, en líneas confluentes, cuenta los días de su vida cubana y los de un episodio puntual de su existencia en España. Historia que profundiza en la dramática alternativa de una joven que, atravesando un embarazo no deseado, acepta entregar a su hija recién nacida a su madre para que la niña se críe como su hermana. Mientras, el personaje sigue el obsesivo sueño de su realización personal: ser bailarina, y tras él, sale de Cuba para que, unos años después, le ocurra el acontecimiento que ocupa el presente novelesco, que transcurre en Barcelona. ¿Es o no es una buena persona por haber entregado a su hija para perseguir su meta personal? Es la cuestión que la persigue. Pero lo significativo, teniendo en cuenta lo ahora escrito por Karla Suárez, es que, luego de varias novelas anteriores que son emanaciones de su existencia cubana, Objetos perdidos abre un espacio físico, cultural, vital y coloca una parte esencial del argumento fuera de la isla, como también está la narradora y protagonista del relato.

Este proceso de distanciamiento de lo cotidiano cubano, de los muchos y punzantes dramas de un país y una generación, resulta mucho más radical en la reciente entrega de Wendy Guerra, La costurera de Chanel, recién publicada por Lumen. Conocida por resultar muy incisiva en sus reflejos de la realidad doméstica, el giro en los intereses de esta novelista es sorprendente y no lo es, todo a la vez. Porque, advertido el hecho de que hace unos años Wendy Guerra también se sumó a una nutrida diáspora, lo cual marca una indudable distancia respecto a su contexto, es significativo que el asunto escogido para esta novela sea la historia de Gabrielle Chanel (Coco), contada por su colaboradora, verdadera protagonista del relato, la también diseñadora Simone Leblanc.

Que Wendy Guerra se haya decantado por el mundo de la moda, el glamur, la Francia que va de la Belle Époque a la II Guerra Mundial, no resulta extraño para los que conocen su muy evidente y persistente atracción por esos elementos. Que haya decidido ficcionalizar de un modo sesgado la vida de Coco Chanel, un personaje oscuro, pletórico de contradicciones, que pasa por encima de todo y de todos para conseguir sus propósitos y con el cual es difícil establecer una empatía (no solo en la novela, sino y sobre todo en la realidad), ha sido un reto aceptado por la novelista en la que quizás es la más literaria y estilísticamente elaborada de sus piezas publicadas.

La dispersión existente y creciente de los autores cubanos, ¿provocará a la vez una dispersión de sus asuntos, cada vez más alejados de una realidad tan peculiar como la cubana, tan densa, dramáticamente, pero quizás por esas mismas razones un poco agobiante y repetitiva? Las señales enviadas por estas tres mujeres novelistas parecen ser también un grito de alarma o de hastío respecto a una realidad que solo cambia para hacerse más dura y agónica…, ¿y también por eso más literaria?